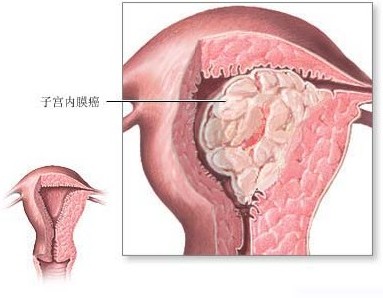

子宫内膜癌是女性生殖道常见的恶性肿瘤,也叫做“子宫体癌”,它发生于子宫的内膜层。子宫内膜癌多见于绝经后妇女,约占70~75%。年轻女性极少见。

【病因】

确切病因不明,可能与以下因素有关:

1、雌激素对子宫内膜的长期刺激而缺乏孕激素对抗:在临床工作中,发现子宫内膜癌多发生在以下人群:

卵巢功能异常——如多囊卵巢综合征、无排卵型功能性出血等,卵巢长期分泌单一雌激素,最后导致子宫内膜癌的发生。与卵巢功能异常有关的子宫内膜癌主要见于年轻妇女及绝经前的子宫内膜癌患者。

功能性卵巢肿瘤——如卵巢颗粒细胞瘤、卵泡膜细胞瘤等患者的子宫内膜癌的发生率较高。

外源性雌激素替代治疗——仅用雌激素作替代治疗,子宫内膜癌的发生率可增加6~12倍。同时应用雌激素及孕激素则有保护作用。

初潮早、绝经延迟、晚绝经及不孕均是子宫内膜癌的危险。

2、子宫体癌综合征:子宫内膜癌常合并高血压、肥胖、糖尿病,有人将此称为宫体癌综合征。

3、子宫内膜增生:部分子宫内膜增生可恶变形成子宫内膜癌。

4、他莫西芬:有关他莫西芬与子宫内膜癌的关系尚无确切定论。

5、癌基因及抑癌基因:目前发现有几种基因与子宫内膜癌的发生有一定的关系,如K-ras癌基因、癌基因H-er-2/neu等。

【症状】

阴道出血——子宫内膜癌的最典型症状就是阴道出血,绝经后的妇女表现为绝经后出血或是伴有血性分泌物;而未绝经的妇女则表现为两次月经间隔的时间长短不一,或表现为经量增多、经期延长。

阴道排出异常的分泌物——可为血性分泌物,如合并宫腔内感染,则阴道排液呈脓性或脓中带血,有特殊的腥臭味。

腹痛——主要表现为下腹隐痛、坠痛,晚期如果肿瘤扩散,压迫周围组织,也会引起下腹、腰部及下肢疼痛。

其它——晚期可出现贫血、消瘦等表现。

【检查】

分段诊刮——是确诊或排除子宫内膜癌的重要方法,还可作为子宫内膜癌临床分期的依据,它的阳性率为80~95%。但值得注意的是,分段诊刮可能因为漏刮了癌症病灶,而导致漏诊。所以对临床出现可疑症状而诊刮阴性的病患,应做进一步检查,以防漏诊。

细胞学检查——包括阴道细胞学涂片检查和宫腔细胞学涂片检查,前者的阳性检出率低,仅为50%,后者则高达90%。

阴道B超检查——通过测量子宫内膜厚度来推断是否子宫内膜病变。绝经后的子宫内膜厚度小于5mm,大于5mm则提示子宫内膜病变。

宫腔镜检查——近年来,宫腔镜广泛应用于子宫内膜癌的早期诊断。但使用宫腔镜有可能导致子宫内膜癌扩散,因此只有出现以下情况才能使用:1、经阴道B超检查无明显异常,或经诊刮阴性,但仍有反复出血;2、诊刮阴性但细胞学阳性,需进一步检查。

【治疗】

治疗方法包括手术、放射、激素、化学药物,至于选择哪种方法进行治疗,要根据病人病情的早晚、年龄,病人的全身情况,有无严重的合并症来决定。

手术治疗——是治疗子宫内膜癌最主要及最重要的方法。

放射治疗——是子宫内膜癌的主要辅助治疗方法。可分为单纯放射治疗和与手术配合的放射治疗。单纯放射治疗适用于晚期或早期但有严重合并症、高龄无法手术治疗者;与手术配合的放射治疗包括术前放射治疗、术后放射治疗。

激素治疗——多用于晚期癌及复发癌的治疗,也用于年轻需要保留生育机能的患者。

化学药物治疗——适用于特殊类型的子宫内膜癌。