-

-

-

藏族人高原适应能力或源于已灭绝的丹尼索瓦古人

2014年7月3日,来自深圳华大基因研究院、加利福尼亚大学以及华南理工大学等单位的科研人员在《自然》(Nature)杂志上发表了关于藏族人高原适应性的最新研究成果。通过对世居青藏高原的藏族人群和低海拔汉族人群进行基因重测序研究,发现由于古老的、早已灭绝的人类群体——丹尼索瓦人或其近亲的基因渗入可能使藏族人更快地适应了高海拔地区的缺氧环境,从而揭示了通过基因交流帮助人类快速适应极端生存环境的特殊机制。 青藏高原海拔超过4000米,由于较低的大气压,寒冷的气候以及非常有限的蔬菜资源,是公认的不适宜人类居住的地区。尽管这些极端环境条件,藏族人还是很成功的在西藏地区逐代繁衍下来。而来自低海拔地区的女性如果居住在高原地区则会表现出不易怀孕,而且即使能够怀孕,婴儿的出生体重也显著偏轻。相对而言,世居藏族人群却具有明显较高的婴儿出生率和较低的婴儿死亡率。此外,世居藏族人群和来自低海拔地区的人们对低氧环境的生理反应也截然不同。 藏族人群对高海拔地区缺氧环境的快速适应机制一直是科学家们关注的热点问题。2010年,华大基因高原项目组在《科学》(Science)杂志发表的一篇文章,曾通过全外显子测序技术首次揭示了低氧诱导因子EPAS1是藏族人群中受到最强自然选择的基因,且与居住在高海拔地区人们的血红蛋白浓度变化密切相关。后续多个独立研究组的成果也证实EPAS1基因的变化是藏族人受到高原环境正向自然选择最显著的标志。 在本研究中,科研人员对40个藏族人和40个汉族人的EPAS1 区域进行了高覆盖度的重测序研究,发现藏族人具有极不寻常的EPAS1 基因单体型结构。通过与来自全世界的多个现代人人群及古人类基因组数据比较,研究人员发现这个受到定向选择的单体型仅以高频率形式存在于现代藏族人和古丹尼索瓦人中,和以非常低的频率存在于汉族人中,而在包括欧洲人、非洲人的其他主要现代人群中频率都为零。以上两个发现,使研究者确信藏族人中该受选择的单体型源于古丹尼索瓦人或古丹尼索瓦相关人与其基因交流。研究人员推测这个单体型流入到现代人的时间要早于汉族和藏族人群分离的时间,而且在藏族人定居在青藏高原之后受到了明显的定向选择作用,并因此在藏族人中扩散开来并保持下来。 丹尼索瓦人(学名:Denisova hominin)是人属的一个古人类分支,可能在更新世晚期生活于亚洲大陆。其化石于2008年在西伯利亚南部阿尔泰山丹尼索瓦洞(Denisova Cave)的古遗址中被发现。化石包括一块指骨和一颗牙齿,以及一些饰物。通过DNA测序,科学家推测该化石来自一名5到7岁的女性,约生活于距今5万年前,被称为“X女”(Woman X)。之后研究表明,丹尼索瓦人与马来西亚土著人曾发生过基因交流。与藏族人祖先发生基因交流时,丹尼索瓦人可能已经获得了对高原的适应能力。 华大基因该项目负责人之一金鑫指出:“随着我们对人类进化历程理解的逐步深入,有越来越多的证据支持现代人的祖先曾与丹尼索瓦人、尼安德特人等古人类之间有过基因交流。此次在藏族人中发现丹尼索瓦古人的基因片段揭示了现代人对极端环境的快速适应很可能得益于与已经适应了这些环境的其他古人类之间的基因交流。这一独特机制的发现使我们开始重新审视很多类似的快速进化事件。” 华大基因该项目另一负责人阿叁指出:“在漫长的进化历程中,现代人祖先和古人类是否有过基因交流,或者现在人是否与古人类有‘血缘’关系,是当下古人类学研究的热点。本次关于藏族人低氧适应相关的EPAS1基因片断源于丹尼索瓦古人的发现,不仅揭示了藏人祖先与丹尼索瓦古人可能发生过基因交流,而且还表明这种基因交流可能对于人类祖先在适应局部自然环境中发挥着重要作用。”2014-07-03 00:00:00.0

-

-

-

-

华大基因成为全球首家CFDA批准无创产前基因检测上市机构

2014年7月2日,据国家食品药品监督管理总局官网消息,第二代基因测序诊断产品批准上市。原文如下: 2014年6月30日,国家食品药品监督管理总局经审查,批准了BGISEQ-1000基因测序仪、BGISEQ-100基因测序仪和胎儿染色体非整倍体(T21、T18、T13)检测试剂盒(联合探针锚定连接测序法)、胎儿染色体非整倍体(T21、T18、T13)检测试剂盒(半导体测序法)医疗器械注册。这是国家食品药品监督管理总局首次批准注册的第二代基因测序诊断产品。 该批产品可通过对孕周12周以上的高危孕妇外周血血浆中的游离基因片段进行基因测序,对胎儿染色体非整倍体疾病21-三体综合征、18-三体综合征和13-三体综合征进行无创产前检查和辅助诊断。 国家食品药品监督管理总局高度关注基因测序诊断产业发展,鼓励创新、加强服务,在相关产品注册工作中精心组织、加强协作、严格审评,在确保产品安全、有效前提下,保证了工作的进度。同时,还组织相关技术部门研制完成基因测序诊断产品相关国家参考品,填补了国际空白。 下一步,国家食品药品监督管理总局将与有关部门密切合作,加强产品上市后质量监管,做好其他创新基因测序诊断产品注册工作,促进相关产业的健康有序发展,让创新医疗器械产品更快、更好地服务广大公众。 相关链接:第二代基因测序诊断产品批准上市2014-07-02 00:00:00.0

-

-

-

-

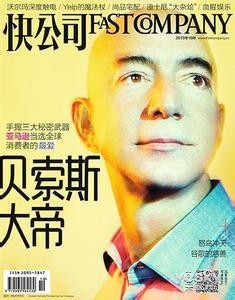

华大基因院长王俊入选“2014年中国商业最具创意人物100”榜单

2014年7月1日,《快公司》2014年度“中国商业最具创意人物100”评选结果公布,华大基因院长王俊入选。与王俊院长同时入选的还有阿里巴巴集团董事会主席马云、搜狐公司CEO王小川、小米创始人雷军、导演姜文、作家冯唐等。 由Fast Company每年推出的“全球商业最具创意人物100”榜单是全球最具影响力的商业人物评选之一。该榜单与传统的商业排名不同,它关注对未来商业和社会变革作出巨大贡献的人士,他们是这个世界最具好奇心的探索者,正是这群人,改变了我们的商业世界。2014年《快公司》中文版推出“中国最具创意人物100”评选活动,希望通过评选突破我们传统的以财富和权力评价商业价值观的视角,而把注意力投向真正影响商业未来的创意领袖。 王俊院长因其带领的华大基因研究院作出的创新成就而入选,从人类基因组图谱测绘工作开始,到力争建立全球生物信息库,华大基因想做生物界的谷歌。2014-07-01 00:00:00.0

-

-

-

-

六方协作 首届组学与生命伦理研讨会在华大召开

2014年6月29日至30日,首届组学与生命伦理研讨会在深圳华大基因研究院召开。来自美国、英国、加拿大、澳大利亚等国家和地区的医学、伦理、基础研究、法律、社会学及文化界的专家学者约八十余人参加,围绕无创产前基因检测与生命伦理展开多角度、多层次的研讨。 研讨会由华大基因生命伦理和生物安全审查委员会主办,科技部社会发展司生物医药技术处和深圳市科创委社会发展与基础研究处的领导到会研讨。中华医学会医学遗传学分会主任委员张学教授、中国遗传学会科学道德与伦理委员会主任委员褚嘉佑教授、《中国医学伦理学》杂志社编辑部主任李恩昌教授、深圳市科学技术协会马建文书记、深圳市生命科学与生物技术协会王艳梅秘书长及华大医学领导分别致开幕词。中科院院士、华大基因主席杨焕明、华大基因生命伦理和生物安全审查委员会主席郭肇铮教授主持了研讨会。 研讨会上,加拿大社会学家Dr. Fred Dubee 从组学与全球医疗谈到伦理所遇到的挑战和机遇。华大医学张红云研究员,深圳市人民医院任景慧主任,云南省第一人民医院朱宝生主任等三位专家从专业角度和临床一线出发,对无创产前检测的现状、检测流程管理,产前检测与伦理之间的关系以及所遇到的挑战作了深入分析。台湾中央研究院何之行博士系统介绍台湾产前基因检测的情况,扩展了与会者的视野和思考角度。 华南理工大学周莳文教授从法律工作者的角度分析了蓬勃发展的基因检测技术和不断变化的社会现实与现有法条间不相适应的地方。她认为,法律的滞后性不利于规范新技术的应用。知名作家端木公的报告则从从生殖伦理争议入手,在文化层面分析了基因时代科技文化的兴起与嬗变。 英国著名伦理学家Nikolas Rose就精神病学与神经系统学中的基因生物标记,探讨社会和伦理议题;澳大利亚胚胎学家Gabor Vajta分析社会公众对卵子保存、胚胎植入前检测、克隆等方面的客观需求,从基因检测的伦理问题扩展到了辅助生殖领域。他认为,在技术成熟前提下,伦理考量应从更多帮助到人们出发。 《中国医学伦理学》杂志编辑部主任李恩昌老师做了伦理论文写作的指导,对大家颇有帮助。广州医科大学刘俊荣老师以首届国际DNA重组分子大会召开的启示为主题,反思伦理与科研特别是生物科技的互动,对当前基因检测在临床应用被叫停这一现状作了伦理角度的深入思考。他指出伦理工作不应限制科学技术发展,而是应防止片面现象出现,是为科学技术发展保驾护航。 广东省人口发展研究院董玉整院长,天津医科大学总医院张颖主任,著名知识产权律师陈健等专家围绕以上报告共同热烈讨论。在各位代表的见证下,Fred Dubee 教授和Nikolas Rose接受聘书,成为华大基因生命伦理和生物安全审查委员会高级独立顾问。 值得一提的是,首届组学与生命伦理研讨会还得到国家和深圳科技主管部门的直接关注和参与。科技部社会发展司生物医药技术处孙燕荣副处长和中国人类遗传资源管理办公室胡忆虹主任亲自到会,专题解读《人类遗传资源管理条例》,分别介绍国家关于人类遗传资源管理工作的方针政策和具体办法,解答与会者的问题。深圳市科创委社会发展与基础研究处郭良,国家基因库副主任程乐,深圳华大基因研究院张秀清副院长,刘心副院长,侯勇副院长,华大医学首席医官王威老师,天津华大负责人杨玲老师等各部门代表一起参加研讨。 回顾过去,在人类基因组计划和随之兴起的基因组学、蛋白质组学、转录组学和代谢组学等研究热潮带动下,生命科学在世界范围获得飞速发展。展望未来,伴随着“大数据”、“大合作”,以“组学”为核心的生物科技将继续为医疗、制药、农业、工业和环保等行业升级发展提供强大推动力。 新技术、新方法的应用中在社会上产生了新的伦理问题,需要从理论上做出回应,从实践上加以规范。首届组学与生命伦理研讨会的召开不啻是一项全新的探索。与会者希望,该活动能坚持进行,形成系列。据悉,第二届组学与生命伦理研讨会有望在2015年春季举办。2014-07-01 00:00:00.0

-

-

-

-

华大基因亮相老挝首届科技博览会 各级科技部门代表参观“老中现代农业科技示范园”

2014年6月20至27日,老挝举办首届科技博览会,华大基因作为老挝科技部重要合作方受邀参展并出席相关活动。 20日上午,老挝科技部部长Dr.Boviengkham VONGDARA 等领导参观华大基因展区,对双方合作以来所取得的成果表示祝贺。 23至25日,华大基因驻老挝代表汪小刚参加老挝科技论坛,了解老挝农业、生物、医药、新能源等行业的最新科技进展,并与会者进行交流。 26日,老挝科技部及直属机构、各省(市)科技厅代表约100余人,参观“老中现代农业科技示范园”,代表们对杂交糯稻选育示范、热带经济作物品种改良示范等项目产生浓厚兴趣,并希望老挝华大尽快把相关成果推广到全国各地,使之惠及老挝百姓。 老中现代农业科技示范园介绍 老中现代农业科技示范园是由老中两国科技部合作共建、华大基因承建的对发展中国家科技援助项目。在2013年9月召开的“第十届中国—东盟博览会”上,由国家科技部万钢部长以及老挝、泰国、印尼等东盟多国科技部长共同见证签约立项。园区将依托华大基因全球领先生物科技,建成分子育种联合实验室、热带地区育种基地及相关配套设施,开展杂交糯稻育种等研究项目,助力老挝生物经济发展。2014-07-01 00:00:00.0

-

-

-

-

华大基因研究院院长王俊荣获“深圳好青年”荣誉

2014年6月28日,寻找“深圳好青年”观摩会在深圳大学举行,华大基因研究院院长、青年科学家王俊等十位青年才俊荣获“深圳好青年”荣誉。 活动现场,先期评选出来的20位来自各领域的好青年分享了他们的职场奋斗经历、创新创业故事,展现了他们投身公益的热情。来自北大、清华和深圳大学等高校的数百名学生与好青年进行了互动交流,聆听好青年的成长励志故事。 “深圳好青年”观摩团通过对20位好青年的事迹、现场表现等进行全面考量,最终产生2014十大“深圳好青年”并颁发“青年导师证书”。“炎黄计划”主要发起人和负责人之一、中国唯一入选《自然》杂志2012科学界十大人物的青年科学家王俊获此殊荣。2014-06-30 00:00:00.0

-

-

-

-

国家超级计算广州中心应用推广大会暨重点用户座谈会广州举行——汪建董事长获颁顾问聘书 王俊院长代表华大基因与广州超算签约

2014年6月29日,广州市政府联合科学技术部、广东省政府举办“国家超级计算广州中心应用推广大会暨重点用户座谈会”,华大基因董事长汪建、院长王俊、战略规划委员会主任朱岩梅、产学研资办公室主任黎浩、华南片区负责人彭智宇、助理总裁殷波、学院主任杨东声等出席了本次大会。 本次大会由广州市副市长王东主持,中山大学校长许宁生致辞,广州超算中心主任袁学锋作主题推介。随后,科技部副部长曹健林向广州超算中心袁学锋主任授“国家超级计算广州中心”牌匾;广州市委副书记、市长、广州超算中心理事会理事长陈建华向汪建董事长、天津超算中心刘光明主任颁发顾问聘书。 广东省省委副书记、常务副省长徐少华与曹建林部长分别致辞后,袁学锋主任与王俊院长等八名战略合作伙伴代表人签订战略合作协议,领导和嘉宾见证签约仪式。 签约仪式后,汪建董事长作了题为《从大数据到大科学到大产业》的主题讲座。 据了解,2012年5月30日,广州超算中心揭牌,汪建董事长被聘为技术顾问。广州超算先导系统从当日起开始运行,计算能力达到每秒340万亿次,三年后,广州斥资24亿研发的“天河二号”完成后,其计算能力将达到每秒10亿亿次。 相关链接: 《广州超算中心揭牌 华大基因院长汪建被聘为技术顾问》 新快报:《“天河二号”超级计算机正式迎客》2014-06-29 00:00:00.0

-

-

-

-

华大医学启动深度测序新技术应用于地中海贫血分子筛查

2014年6月28日,由华大医学举办的“深度测序新技术在地中海贫血分子筛查中的应用启动会”在深圳华大基因研究院召开。来自广东、广西、福建、海南、云南、贵州六省的多个地中海贫血专家相聚鹏城,共同研讨。 该项目基于前期华大基因与南方医科大学对地中海贫血的合作研究,由双方共同发起,拟在南方开展大规模的人群流行病学调查,以期彻底阐明中国南方人群的地贫遗传学病因,并为分子诊断新技术的研发储备足够样本资源,切实控制中重度地贫患儿出生,建立单基因遗传病基因筛查的新模式,为我国出生缺陷防控工作做出新贡献。该项目的开展预期建立基于深度测序的血红蛋白病的分子筛查和基因分型的技术体系,并通过大样本应用验证,将是全球范围内首次出生缺陷领域进行深度测序新技术的大人群规模应用。 据了解,地中海贫血(简称地贫)是一种全球最常见、对人类健康影响最大的单基因遗传病之一,全球约有3.5亿人为地贫基因携带者,中国南方人群基因携带率高达3%-24%,南方多个省份合计每年约出生2.9万中、重型地贫儿,给当地公共卫生服务带来巨大的压力,可造成巨大经济损失。 当今时代背景下地贫基因检测技术正不断朝更准确、全面、低价、快速等方向发展,基于高通量测序的地贫检测技术具有通量大、检测范围广、准确性高等特点,同时满足分子筛查和临床诊断的要求,具有良好的社会应用价值。2014-06-28 00:00:00.0

-

-

-

-

“2014世界最具影响力科学家”报告:基因组学成最大热门——华大基因四人入选汤森路透社“高引用率研究人员”

2014年6月18日,汤森路透社发布了“2014世界最具影响力科学家”报告(The World's Most Influential Scientific Minds: 2014)。报告给出了科学界“最具影响力研究人员”榜单,又称“高引用率研究人员”榜单。华大基因杨焕明、汪建、王俊、李英睿入榜分子生物学和遗传学领域高引用率研究人员名单。而且,他们是唯一入选该领域的中国研究人员。 “高引用率研究人员”榜单人数逾3000,涵盖21个科学和社会科学的主要领域。他们是最近11年(2002-2012)中,论文被同行引用次数最高的研究人员。 在报告中,汤森路透社也公布了年度“最热门科学人物”榜单。该评选依据的是过去两年内发表的热门论文数量。据2013年对热门论文引用率的追踪,基因组学无疑是热门领域。在17名“最热门科学人物”中,有12名出自基因组学领域。 Influential Minds: Presenting Highly Cited Researchers http://sciencewatch.com/grr/presenting-highly-cited-researchers Highly Cited Researchers Listing http://highlycited.com/2014-06-27 00:00:00.0

-